Воспользуйтесь поиском по сайту:

Ателектаз

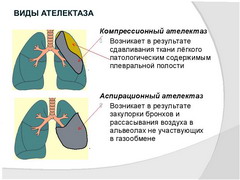

Наблюдаются врожденные (не расправление части легкого) или приобретенные формы заболевания. Приобретенные ателектазы подразделяются на компрессионные и обтурационные.

Причиной возникновения компрессионного ателектаза является сдавление бронхов снаружи. Обтурационный ателектаз развивается вследствие закупорки просвета приводящего бронха.

Этиология и патогенез ателектаза легкого

К развитию ателектаза могут приводить следующие причины:

- Патология внутренней слизистой оболочки стенок бронха – деформация, бронхомаляция, отек, опухоль;

- Повышение поверхностного натяжения на стенках альвеол, вызванное отеком легкого (кардиогенного и некардиогенного генеза), инфекционными процессами или недостатком сурфактанта;

- Обструкция (закупорка) просвета бронха инородным телом, казеозными массами при туберкулезе, слизью, отеком слизистой оболочки;

- Сдавление легкого и/или дыхательных путей, обусловленное различными внешними факторами (опухоли средостения, лимфоаденопатии, аномалии развития крупных кровеносных сосудов, гипертрофия миокарда и т.п.);

- Повышение давления внутри плевральной полости (гемоторакс, гидроторакс, эмпиема, пневмоторакс);

- Нарушения нормальной экскурсии грудной клетки, возникающие вследствие общей анестезии, паралича диафрагмального нерва, нервно-мышечных заболеваний, сколиоза;

- Массивный острый коллапс легкого, возникающий как послеоперационное осложнение вследствие длительной неподвижности пациента, передозировки кислорода в дыхательной смеси, использования больших доз седативных препаратов и опиатов, сосудорасширяющих средств, гипотермии.

Факторами риска развития ателектаза легкого являются ожирение, курение. Помимо этого это заболевание чаще встречается у людей, страдающих бронхиальной астмой и муковисцидозом.

Патоморфология заболевания

Недостаточное поступление воздуха приводит к возникновению тканевой гипоксии пораженного участка легочной ткани. Это приводит к тому, что внутреннее пространство альвеол начинает заполняться транссудатом (выпотной жидкостью), слущенными клетками эпителия и бронхиальным секретом. Очень быстро в пораженной зоне возникают инфекционные процессы, приводящие к развитию фиброза и возникновению бронхоэктазов.

Клиническая картина ателектаза

Симптоматика ателектаза, в основном, определяется характером основного процесса, приведшего к возникновению заболевания. Так при обтурационном ателектазе в большинстве случаев врач без труда может обнаружить признаки обструкции легких, а при компрессионном ателектазе у большинства больных имеются симптомы опухоли легких или средостения.

Обширные ателектазы сопровождаются нарушением частоты и характера дыхания, появлением тахикардии и цианотичной (синеватой) окраски кожных покровов.

Над участком ателектаза (более 1 – 2 сегментов) нередко удается уловить ослабленное дыхание и укорочение перкуторного звука.

При проведении рентгенологического исследования на рентгенограммах определяется тень, имеющая четкие вогнутые границы. При проведении рентгеноскопии у пациентов с ателектазом легкого можно выявить симптом Якобсона-Гельцнехта (толчкообразные смещения тени средостения, направленные в сторону поражения).

Течение и прогноз

При сохранении причины, приведшей к развитию ателектаза, заболевание протекает длительно. При присоединении воспалительного процесса дает толчок к развитию пневмонии. При сохранении участка ателектаза легкого более полугода возникает пневмосклероз, а в дальнейшем хроническая пневмония.

Ателектаз: лечение

Терапия ателектаза легкого в первую очередь должна быть направлена на устранение причины его развития. При обтурационном ателектазе прибегают к бронхоскопии, во время которой производят удаление из просвета бронха инородного тела или казеозных масс. После восстановления проходимости приводящего бронха в быстрые сроки ателектаз разрешается.

Компрессионный ателектаз, в тех случаях, когда он вызван опухолью или увеличением лимфатических узлов требует проведения хирургического лечения.

В тяжелых случаях ателектаза лечение заболевания нередко начинается с перевода пациента на управляемую искусственную вентиляцию легких.

Ателектаз у новорожденных

или недоразвитие дыхательного центра, недоразвитие легочной и бронхиальной ткани (Основными причинами не расправления участка легочной ткани и возникновения ателектаза у новорожденных являются понижение возбудимости чаще у недоношенных детей) и обтурация дыхательных путей слизью, кровью или околоплодными водами.

Клиническая картина ателектаза у новорожденных проявляется одышкой, тахикардией, цианозом.

В большинстве случаев участки не расправленной легочной ткани самостоятельно расправляются в течение первой недели жизни ребенка. Прогноз заболевания значительно ухудшается при присоединении отечно-геморрагического синдрома, инфекционно-воспалительных процессов или образования гиалиновых мембран.

Лечение ателектаза у новорожденных заключается в проведении оксигенотерапии или, в особо тяжелых случаях, искусственной вентиляции легких. Проводят инфузионную терапию глюкозо-щелочными смесями, назначают сердечно-сосудистые препараты и витамины.

Видео с YouTube по теме статьи:

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Печень – это самый тяжелый орган в нашем теле. Ее средний вес составляет 1,5 кг.